引言:中国足球的投入与产出之谜

近年来,中国足球的投入可谓“天文数字”,却始终难以在国际赛场上崭露头角。董路一句尖锐的提问——“7年花了200多个亿,培养出来谁了?”直指问题的核心,引发了无数讨论。这句话不仅是对资金使用效率的质疑,更是对中国足球青训体系和人才培养机制的深刻反思。今天,我们就围绕这一话题,探讨巨额投入背后,中国足球究竟收获了什么,以及未来的路该如何走。

巨额投入:200多个亿都去哪了?

过去7年,中国足球在俱乐部运营、青训建设、赛事组织等方面投入了超过200亿元。然而,令人遗憾的是,这些资金似乎并未转化为显著的成果。无论是国家队的成绩,还是年轻球员的涌现,都未能达到预期。以中超联赛为例,高薪引进外援和外教一度成为常态,但本土球员的成长空间却被压缩。更令人痛心的是,部分资金甚至流向了不规范的操作,效率低下成为业内共识。

董路提到的“200多个亿”,无疑是一个警醒:金钱并非万能,缺乏科学的规划和管理,再多的投入也可能打水漂。

青训困境:为何难出顶级人才?

谈到人才培养,青训体系是绕不过去的痛点。尽管各地建立了不少足球学校和训练基地,但效果却不尽如人意。一方面,基层教练水平参差不齐,缺乏系统化的训练理念;另一方面,许多孩子在学习与踢球之间难以平衡,最终放弃了足球梦想。

以某知名足球学校为例,尽管每年招生人数众多,但真正能进入职业队甚至国家队的球员寥寥无几。一位业内人士曾无奈表示:“我们花了大价钱建场地、请教练,但孩子们的比赛机会太少,实战经验严重不足。” 这种“重硬件、轻实战”的模式,正是阻碍人才脱颖而出的关键。

再者,选拔机制的不完善也让许多有潜质的孩子被埋没。没有一个公平、透明的上升通道,又如何能让“下一个武磊”出现在大众视野呢?董路所说的“培养出来谁了”,实际上是在拷问:我们的体系是否真的为孩子们的未来负责?

反思与出路:钱怎么花才有效?

面对这样的现状,单纯增加投入显然不是解决之道。中国足球需要从顶层设计到基层执行进行全面改革。首先,应当优化资源分配,将更多资金用于提升教练员素质和完善竞赛体系,而不是一味追求短期成绩。其次,建立长期的人才跟踪机制,确保每一个有潜质的孩子都能得到持续关注和发展机会。

此外,可以借鉴国外成功经验,比如德国和西班牙,他们在青训上的投入并不一定最高,但通过科学的方法论和高水平的教练团队,源源不断地输送优秀球员。这些案例告诉我们:方向比努力更重要,花钱更需讲究策略。

数据说话:成果与差距并存

尽管问题多多,但也不能完全否定这几年的努力。近年来,一些年轻球员开始在国内外联赛中崭露头角,比如在欧洲效力的几位小将,他们的表现让人看到了希望。然而,与日韩等亚洲强队相比,我们的梯队建设仍然落后。据统计,日本每年有数千名青少年球员参与高水平比赛,而中国的数字远低于此。这种差距,正是“200多个亿”未能填平的鸿沟。

结语前的思考

董路的质疑,其实是给所有人敲响了一记警钟。中国足球想要崛起,不能只靠砸钱,更需要耐心、智慧和坚持。只有当我们真正聚焦于人才培养,把每一分钱用在刀刃上,才能回答好“培养出来谁了”这个问题,才能让中国足球迎来真正的春天。

相关新闻

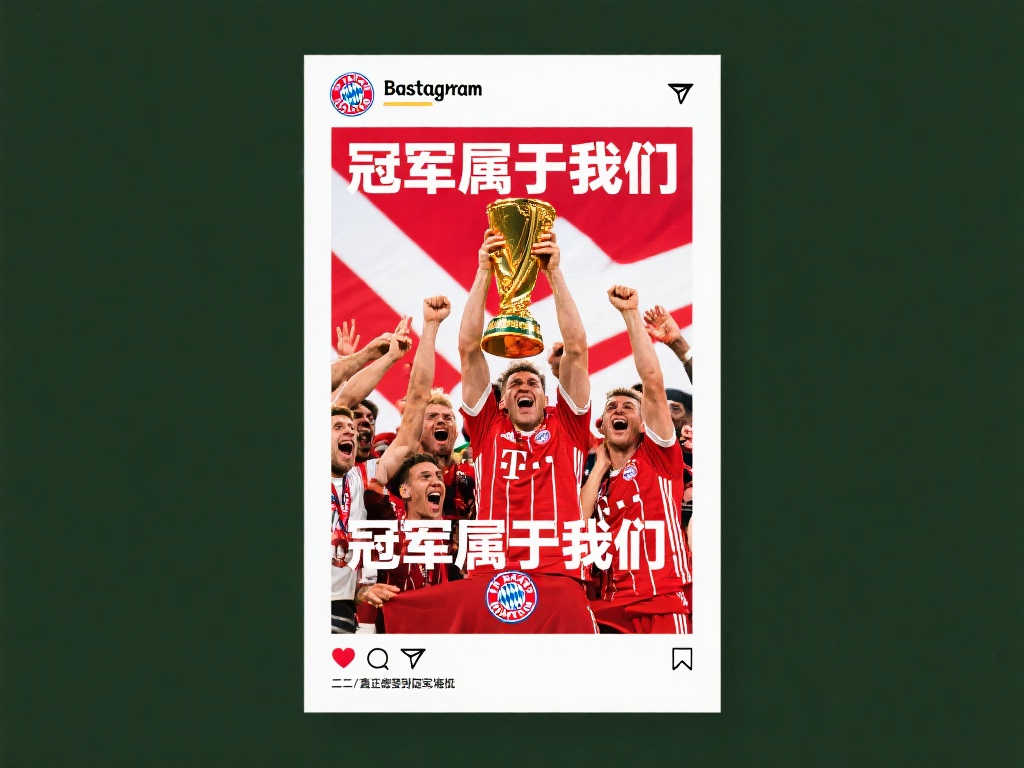

引言:拜仁的荣耀时刻再度来临 当德甲联赛的硝烟还未完全散去,拜仁慕尼黑已经以无可争议的表现,提前两轮锁定了联赛冠军!这一激动人心的消息通过拜仁官方社交媒体发布的夺冠海报传遍了全球,引发了球迷的狂热庆祝。作为德甲的霸主,拜仁再次用实力证明了自己的王者地位。本文将围绕“提前夺冠”和“官方海报”展开讨论,带你深入了解这一荣耀背后的故事。

引言:家庭的支柱,肩上的重担谁来扛

在NBA赛场上,球员之间的默契与团队合作往往决定了一场比赛的胜负。近日,热火队球星吉米·巴特勒的一番言论迅速登上热搜,他直言:“我们想要库里回来,没有他比赛太难打了。”此话一出,立刻引发了球迷和媒体的广泛讨论。巴特勒口中的“库里”究竟指的是谁?他的回归又将如何改变球队的命运?本文将围绕这一话题展开深入探讨,带你了解背后的故事与影响。

随着奥运会预选赛的临近,中国女足的备战动态成为球迷关注的焦点。近日,官方公布了最新的中国女足奥预赛名单,其中核心球员王霜意外缺席,而老将王珊珊则继续领衔出征。这一消息迅速引发广泛讨论:为何王霜无缘名单?王珊珊又将如何带领队伍冲击奥运资格?本文将围绕这一主题,深入解析名单背后的故事与期待。